3.6. Bilinguisme précoce et troubles du langage oral : un lien de cause à effet ?

Comme nous venons de l’aborder, il n’est pas rare que l’enfant passe d’une langue à l’autre au sein d’une même interaction. Ces comportements de mélange et d’alternance des langues, bien que la plupart du temps tout à fait normaux, inquiètent certains parents qui y voient le signe d’un trouble dans l’acquisition du langage.

Cette préoccupation renvoie à une problématique encore (trop) peu traitée dans la littérature scientifique : celle de la différenciation entre ce qui relève du « pathologique » et du « normal » dans le développement bilingue.

Il est vrai que si l’alternance des langues est bien souvent une stratégie utilisée par les bilingues dans des situations spécifiques et avec un objectif particulier, elle pourrait, dans d’autres cas, révéler la présence d’une difficulté langagière chez l’enfant.

De la même façon, si le mélange des langues n’est pas rare dans le développement langagier de l’enfant bilingue et peut être attribué à plusieurs facteurs (par exemple : les pratiques familiales en matière d’éducation bilingue, l’équilibre entre les langues dans et en dehors de la maison, la qualité et la quantité d’exposition dans chacune des langues ou encore le fait que les parents acceptent ou non l’alternance et le mélange des langues dans les interactions quotidiennes), il peut aussi alerter sur un potentiel trouble de l’acquisition du langage oral.

Même s’il ne faut pas être alarmiste, mais plutôt considérer les particularités du développement langagier bilingue par rapport au développement monolingue, un optimisme béat n’est toutefois pas de mise. S’il est maintenant acquis qu’une éducation bilingue n’est pas la cause d’un trouble du développement de la parole, du langage, ou des apprentissages (Wei et al., 1997) il n’en immunise pas pour autant. Tout comme un enfant monolingue, un enfant bilingue peut présenter un trouble développemental du langage oral, peut bégayer, peut être dyslexique ou encore dysorthographique. Distinguer ce qui relève du développement normal et de la pathologie est d’autant plus important que les troubles du langage oral et du langage écrit sont deux des causes majeures menant à l’échec scolaire (Dockrell et al., 2011). Mais pourquoi cette distinction est-elle si difficile à établir dans le cadre d’une éducation bilingue ? Outre le fait que peu de personnes (même parmi les professionnels du langage et de l’éducation) sont vraiment au fait des caractéristiques développementales des enfants bilingues précoces, on constate un biais important dans l’évaluation de leurs compétences langagières qui ne porte souvent que sur une seule langue et dans bien des cas, la langue non dominante.

Dès lors, en matière de bilinguisme précoce, on ne doit pas se poser la question de savoir si ce dernier est la cause d’un trouble de la parole, du langage oral ou des apprentissages, mais plutôt celle de comment évaluer l’enfant dans sa spécificité bilingue, comment le prendre en charge et, le cas échéant, quelles stratégies compensatoires mettre en place.

Bilinguisme précoce, difficultés de langage et trouble développemental du langage

Parmi les maux attribués au bilinguisme, on retrouve donc de manière persistante les difficultés de langage et le trouble développemental du langage. Avant d’aller plus loin dans cette section et d’envisager le rapport potentiel avec le bilinguisme, il est intéressant de rappeler ce que recouvrent ces concepts.

Définir les concepts

Les difficultés de langage (anciennement appelées « retard simple de langage ») sont caractéristiques d’une situation dans laquelle l’enfant se développe linguistiquement avec un certain décalage par rapport à la norme tout en suivant le profil développemental général. Cette terminologie est souvent utilisée lorsque les capacités langagières d’un enfant sont faibles, mais que les caractéristiques propres à l’enfant (par exemple : le contexte environnemental) ne permettent pas de penser que les problèmes vont persister dans le temps (Breault et al., 2019). Les difficultés de langage sont très fréquentes chez le jeune enfant avec une prévalence estimée entre 3 % et 7 % selon l’âge de référence et la définition qui en est donnée (Bishop et al., 2017).

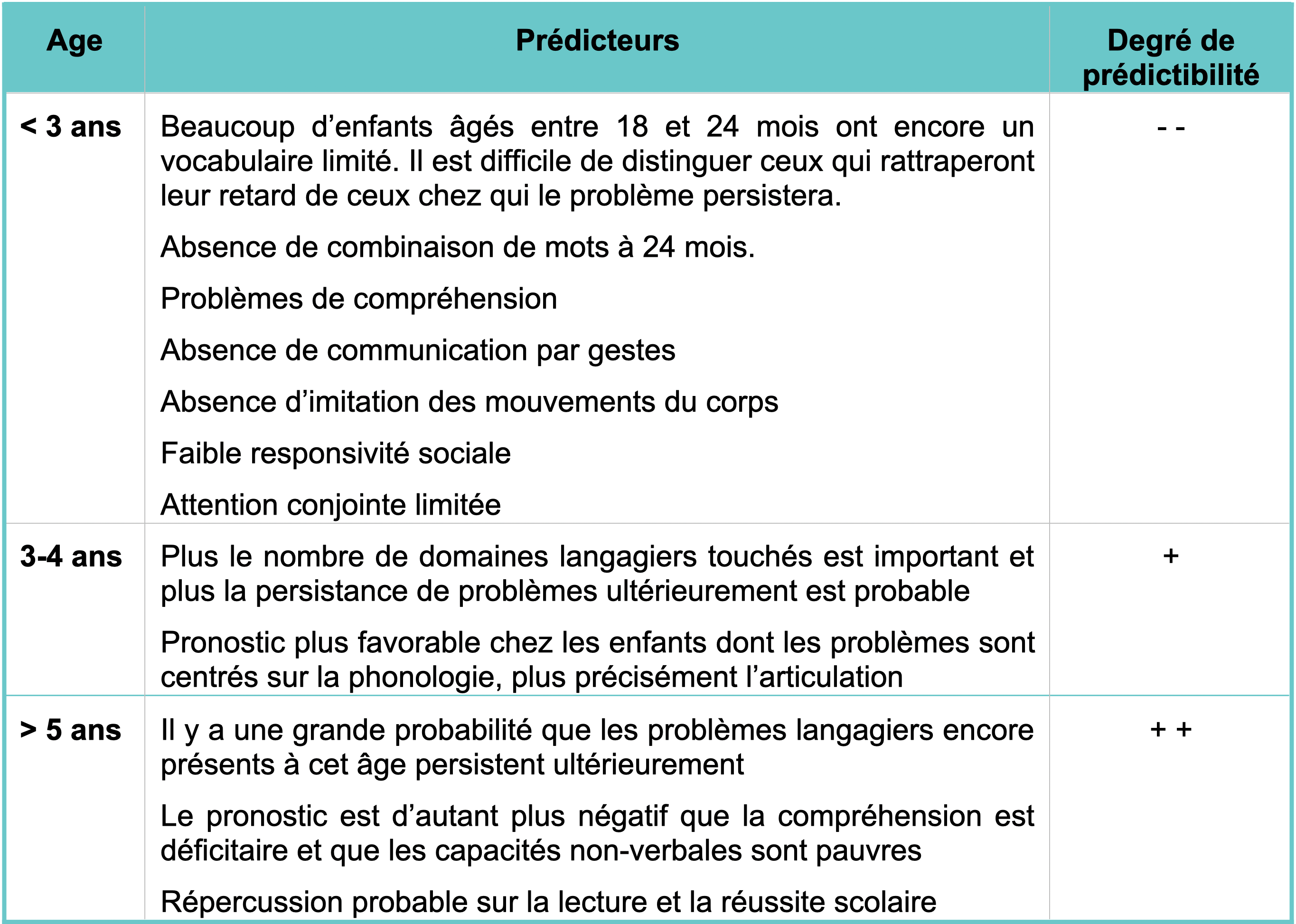

Dans le projet international CATALISE[1](Bishop et al., 2016, 2017) visant à générer un arbre décisionnel qui permettrait aux professionnels du langage d’identifier et de différencier les troubles du langage en utilisant une terminologie unifiée, Bishop et collaborateurs reprennent, âge par âge à partir de 2-3 ans, la liste des indicateurs de risques de trouble ou de difficultés de développement du langage oral. Nous allons brièvement les résumer dans le Tableau 9.

Le trouble du langage lié à une condition biomédicale fait plus particulièrement référence aux difficultés langagières observées dans le cadre des déficiences intellectuelles (qu’elles soient d’origine génétique ou non), des troubles neurodéveloppementaux tels que les troubles du spectre de l’autisme ou encore chez les enfants présentant des troubles neurosensoriels (notamment dans le cadre de déficiences auditives et/ou visuelles). Nous n’entrerons pas dans le détail des profils langagiers observés dans ces différentes pathologies. Le lecteur intéressé peut cependant se référer au manuel « Troubles du langage. Bases théoriques, diagnostic et rééducation » (Rondal & Seron, 2000) ou au tout récent « Traité de neuropsychologie de l’enfant » (Majerus et al., 2020), tous deux décrivant en détail ces pathologies et les troubles langagiers qui y sont associés.

Le trouble développemental du langage (TDL, anciennement appelé « dysphasie » ou « retard primaire de langage ») est caractérisé par un déficit important et persistant impactant le fonctionnement langagier et social quotidien de l’enfant. Il peut toucher les différentes composantes langagières avec des degrés d’atteintes différents selon les composantes (Leonard, 1998). On relève une grande hétérogénéité de profils parmi les enfants présentant un TDL, cependant un déficit marqué dans la composante morphosyntaxique du langage est généralement considéré comme symptomatique du trouble (Rice & Wexler, 1996). En plus des déficits langagiers, le TDL est marqué par des altérations de la mémoire auditive, de la mémoire de travail et des fonctions exécutives[2] (Bishop & Norbury, 2005).

Le TDL n’est pas lié à une cause unique connue. Comme nous le rappelle d’ailleurs Breault et collaborateurs (2019), ses causes ne sont pas claires. Une héritabilité familiale est avancée notamment grâce à des études menées sur des jumeaux (Bishop, 2006) ou dans des familles comportant une histoire de troubles du langage (Snowling & Melby-Lervåg, 2016). Certains auteurs avancent également une composante neurologique au TDL notamment une modification de taille de certaines régions du cerveau ou encore des variations subtiles dans la quantité de matière grise[3]par rapport à des enfants non atteints (Regroupement Langage Québec, 2020). Le diagnostic du TDL se fait dès lors par exclusion ; les enfants suspects de TDL ne devant pas présenter de déficience intellectuelle, de déficience sensorielle (telles une surdité et/ou une cécité), de lésion cérébrale acquise ou encore un trouble neurodéveloppemental du type trouble du spectre de l’autisme.

Dégager le vrai du faux

Question 18 : le bilinguisme peut-il être la cause de troubles du langage et de la communication ?

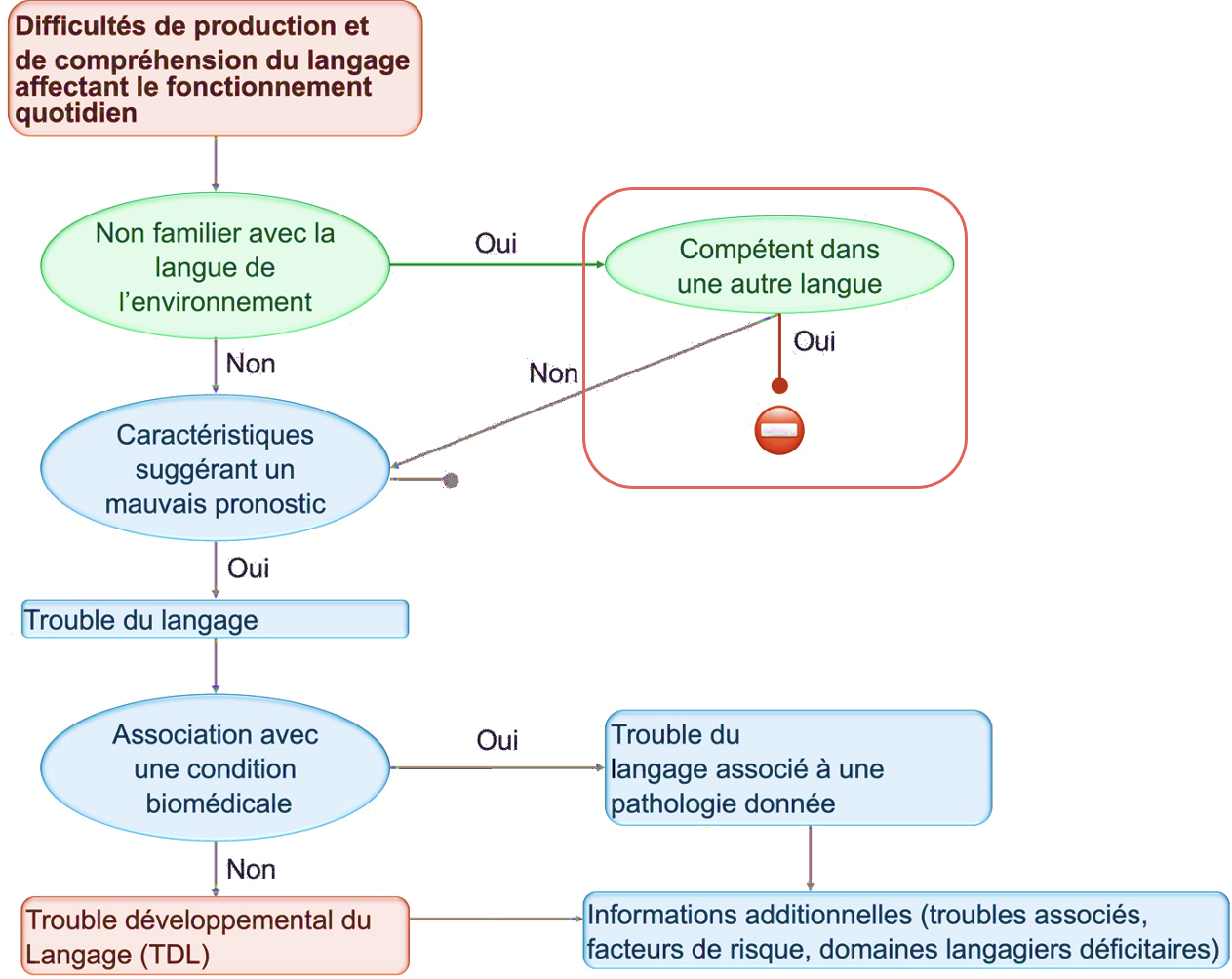

Sur la base d’un arbre décisionnel reprenant différentes conditions biologiques ou environnementales auxquelles l’enfant peut être soumis, Bishop et collaborateurs proposent de déterminer ce qui est susceptible de conduire à un trouble du langage.

Comme on peut le constater, à aucun moment le fait d’acquérir précocement une seconde langue n’est considéré comme un élément pouvant mener à un diagnostic de trouble du langage oral en général ou de TDL en particulier. D’ailleurs, dans le document d’accompagnement du projet CATALISE établissant les bases de la réflexion terminologique, Bishop et collaborateurs (2017) écrivent que : « certains enfants peuvent avoir des besoins linguistiques en classe parce que leur langue maternelle n’est pas la langue utilisée en classe et qu’ils ont été insuffisamment exposés à la langue d’enseignement pour la maîtriser parfaitement. Cela ne doit cependant pas être considéré comme un trouble du langage, sauf s’il est prouvé que l’enfant a également des difficultés dans la langue parlée à la maison »[4](annexe 2, page 4). Ils ajoutent que de nombreux membres du panel d’experts étaient désorientés par cette affirmation distinguant la connaissance de la langue d’autres aspects du langage et visant à transmettre l’idée qu’un enfant peut obtenir un score faible à un test de connaissance de la langue sans que cela n’implique nécessairement la présence d’un trouble du langage.

Aujourd’hui, aucun scientifique ne tient plus de discours liant de manière causale bilinguisme et troubles du langage et de la communication. Cette idée, en réalité assez ancienne, fait référence à « l’hypothèse de capacité limitée »[5] notamment soutenue par Macnamara (1966). Il propose, de manière très imagée, de comparer l’acquisition du langage de l’enfant bilingue à une balance vintage dont chacun des deux plateaux représenterait une langue. Selon son raisonnement, plus la compétence d’un enfant augmente dans une langue et plus la compétence dans l’autre langue diminue, à la manière des vieilles balances sauf que dans l’exemple de Macnamara, aucun point d’équilibre n’est envisagé. Les recherches actuelles mettent plutôt en évidence que l’enfant possède les ressources biologiques et neuronales nécessaires pour apprendre deux langues simultanément sans que celles-ci ne soient mises en concurrence. De la métaphore de la balance de Macnamara, on passe donc à celle de l’ordinateur de Paradis et collaborateurs (2021), ordinateur dont les capacités de traitement sont à ce point flexibles et puissantes qu’elles permettent d’effectuer différentes opérations simultanément. Par ailleurs, comme le soulignent Berken et collaborateurs (2017), les tout jeunes enfants (âgés entre zéro et cinq ans), non seulement apprennent le langage simplement par l’exposition et l’interaction avec des interlocuteurs linguistiquement plus aguerris, mais la plasticité cérébrale dont ils bénéficient encore à cet âge les placent dans des conditions neurocognitives optimales pour l’apprentissage du langage.

Une question se pose alors : pourquoi l’idée qu’apprendre deux langues simultanément encombre le cerveau de l’enfant reste-t-elle si répandue dans le grand public ? Une des réponses les plus probables réside sans doute dans le réflexe que nous avons (parents, enseignants, professionnels et même parfois scientifiques) à comparer le développement langagier de l’enfant bilingue simultané à celui d’un enfant monolingue. Or, comme nous l’avons vu tout au long de ce chapitre, comparaison n’est pas raison. En effet, comparer le développement bilingue et le développement monolingue conduit inévitablement à mettre en évidence des différences qui, si on ne les replace pas dans leur contexte, peuvent facilement être interprétées comme des déficits. Si les trajectoires et les étapes développementales sont, comme nous l’avons vu, globalement identiques, des différences qualitatives ou de calendrier développemental ne sont pas rares. Le développement langagier des enfants bilingues doit être considéré en référence à celui d’autres enfants bilingues confrontés au même type d’éducation plutôt qu’en référence à celui d’un enfant monolingue.

Question 19 : un trouble du langage et de la communication est-il une contre-indication à une éducation bilingue ?

Les études sur le TDL dans le cadre du bilinguisme, bien que peu nombreuses, indiquent majoritairement une absence de lien entre trouble du langage et bilinguisme. Les études de Paradis et collaborateurs (cf. notamment 2003, 2010, 2013) font référence en la matière. Menées dans la région de Montréal, elles portent sur des enfants élevés dans un contexte bilingue ‘français-anglais’ ; deux langues largement parlées et valorisées dans la communauté de vie. On se trouve donc objectivement dans une situation de bilinguisme additif (voir Chapitre 1). Ces études portent principalement sur la morphosyntaxe et plus particulièrement sur les marqueurs cliniques du TDL dans chacune des langues, c’est-à-dire sur les structures morphosyntaxiques particulièrement difficiles à acquérir pour les enfants TDL (par exemple : les flexions temporelles verbales) et pour lesquelles le retard d’acquisition est plus marqué que pour d’autres structures morphosyntaxiques. Dans un article de revue de la littérature publié sur le sujet, Paradis et collaborateurs (2021) résument les principales observations faites :

- les enfants TDL bilingues ont le même niveau langagier dans chacune des langues que des enfants TDL monolingues natifs de ces langues ;

- le profil langagier des enfants TDL bilingues et monolingues est identique ; leurs performances dans les différentes langues étant largement inférieures pour les marqueurs cliniques du TDL que pour les autres structures morphosyntaxiques ;

- les difficultés rencontrées par les enfants TDL bilingues sont spécifiques à la langue. En d’autres termes, les marqueurs cliniques du TDL ne se transfèrent pas d’une langue à l’autre.

Gutiérrez-Clellen et Simon-Cereijido (2007, 2010) font les mêmes constats avec des enfants TDL bilingues ‘espagnol-anglais’. Ces études suggèrent que les enfants TDL bilingues ne présentent pas de déficits plus importants que leurs pairs monolingues, mais au contraire qu’ils présentent le même profil et la même ampleur de déficit langagier. Paradis et collaborateurs (2003) suggèrent même que le TDL ne constitue pas un obstacle à l’apprentissage de deux langues.

Plus récemment, Erdos et collaborateurs (2014) partant du principe que le bilinguisme ne constitue pas une cause de TDL se sont interrogés sur ce qui constituait un risque de TDL chez les enfants bilingues et sur les facteurs qui permettaient de dépister précocement les enfants à risque. Quatre-vingt-six enfants de langue maternelle anglaise de la région de Montréal ont participé à cette étude. Une partie des enfants était monolingue anglophone, l’autre bilingue ‘anglais-français’ (l’anglais étant la langue parlée à la maison). Entre le début de la dernière année de maternelle et la fin de la première année de scolarité primaire, les enfants ont été soumis à une série d’épreuves langagières évaluant l’étendue du vocabulaire réceptif dans les deux langues et les compétences grammaticales en anglais. Sans entrer dans les détails méthodologiques de l’étude, les résultats montrent clairement que la présence de difficultés langagières persistantes en L1 est un excellent prédicteur de difficultés en L2. En d’autres termes, les enfants diagnostiqués « à risque » dans leur langue maternelle le sont également dans leur L2.

Question 20 : supprimer une langue… la bonne stratégie ?

Pour les parents, les thérapeutes du langage ou encore les enseignants, une question cruciale se pose lorsque l’enfant bilingue présente un trouble du langage oral : Faut-il sacrifier une langue ? Et, dans l’affirmative, cette démarche aura-t-elle un impact positif sur le développement du langage de l’enfant ? Cette décision est d’autant plus difficile à prendre qu’elle aura, selon la langue sacrifiée, un impact sur la dynamique et les échanges familiaux.

Dans beaucoup de cas de bilinguisme familial où la langue parlée à la maison (minoritaire) n’est pas la langue de la communauté (dominante), les professionnels du langage ou les enseignants, même s’ils acceptent et admettent le fait que le bilinguisme n’est pas une cause avérée de trouble du langage oral, conseillent aux parents d’abandonner la langue familiale à la maison au profit de la langue dominante. Ce conseil qui se veut pragmatique (« on va tout miser sur la langue parlée à l’école ») trouve son origine dans l’idée très répandue que le bilinguisme provoque chez les enfants en difficulté une surcharge cognitive et langagière qui accentue leurs difficultés. Comme nous l’avons déjà vu quand nous avons abordé la question de la surcharge cognitive potentielle chez un enfant bilingue tout-venant (c’est-à-dire sans trouble du langage), le jeune enfant possède les ressources biologiques et neuronales nécessaires pour apprendre deux langues simultanément sans que celles-ci ne doivent être mises en concurrence. Mais qu’en est-il de l’enfant avec un trouble du langage ? La question se pose légitimement. Elle nous renvoie à une question tout aussi débattue que celle de « l’hypothèse de capacité limitée », à savoir « l’hypothèse des effets cumulatifs (CEH) »[6] (on verra Paradis, 2010 pour une revue complète de la littérature à ce sujet). Outre l’idée selon laquelle, l’apprentissage simultané de deux langues est propice à l’encombrement cognitif, la CEH prédit que les enfants bilingues présentant un trouble du langage oral et/ou de la communication vont être doublement désavantagés par rapport à leurs pairs monolingues qui, eux, ne doivent gérer qu’une seule langue. Par ailleurs, comme nous l’avons évoqué dans la définition des concepts ci-dessus, les enfants avec un TDL, outre des troubles du langage oral, peuvent également présenter des déficits perceptuels et cognitifs (déficit mnésique, attentionnel, etc.) qui, selon les prédictions de la CEH, vont davantage entraver le traitement des stimulations langagières et la construction de représentations linguistiques chez l’enfant bilingue TDL que chez l’enfant monolingue TDL. Il y a peu de données empiriques en faveur de cette hypothèse (Paradis et al., 2021). Comme nous l’avons brièvement exposé dans la section précédente, les résultats des recherches actuelles tendent plutôt à montrer que les enfants TDL peuvent devenir bilingues sans coût additionnel et que le bilinguisme n’aggrave ni les déficits langagiers ni les difficultés perceptuelles et cognitives potentiellement associées (on verra notamment Gutiérrez-Clellen et Simon-Cerijido, 2007, 2010 ; Paradis et al., 2013 ; Erdos et al., 2014).

Revenant à notre question de départ de savoir s’il est opportun ou non de supprimer une langue de l’environnement de l’enfant, que répondre ? Comme le soulignent Paradis et collaborateurs (2021), cette décision assez radicale a un caractère irrévocable sous-jacent et peut avoir un coût émotionnel, familial, ethnique ou encore scolaire important pour l’enfant. On comprendra aisément que, dans le cas d’une famille dont la langue de communication n’est pas celle de la communauté (typiquement le cas d’une famille migrante), abandonner la langue d’origine ne soit pas toujours possible et que si ce l’est, cela perturbe une dynamique familiale basée sur la transmission d’une langue et d’une culture d’origine. Cette décision ne doit donc pas être prise à la légère. Elle doit être réfléchie et argumentée, mais en aucun cas elle ne doit constituer le « maître choix éducatif ». Comme on l’aura compris, la décision n’est pas simple et doit être prise au cas par cas.

Cas 1 : L1 est une langue minoritaire

Dans ce cas particulier, on se trouve dans une situation communément appelée « bilinguisme non-électif » (par opposition au bilinguisme électif que nous décrirons dans le point suivant). Autrement dit, l’enfant est exposé à une L2 non pas par choix éducatif des parents, mais par une nécessité imposée par les circonstances de vie (par exemple : dans le cas d’enfants issus de l’immigration parlant une langue familiale minoritaire à la maison, mais dont toutes les autres activités se déroulent dans la langue dominante de la société). Dans ce cas particulier, il est très fréquent de recommander aux parents d’éviter autant que possible d’utiliser la langue minoritaire à la maison pour se concentrer sur la langue dominante. Paradis et collaborateurs (2021) attirent l’attention sur le danger de cette pratique pour le développement de la langue minoritaire. Ils justifient le maintien de L1, même dans les cas de troubles du langage et de la communication, par la nécessité pour l’enfant de garder un lien avec la langue d’origine par laquelle passent la majorité des interactions familiales propices au bien-être socio-émotionnel de l’enfant. Par ailleurs, certains parents ne sont pas suffisamment compétents en L2 pour continuer à assurer dans cette langue une relation sociale ainsi qu’un contact riche et de qualité. Enfin, demander à une famille d’imposer un « monolinguisme individuel » (c’est-à-dire centré sur un seul de ses membres) est relativement stigmatisant, et de nature à accentuer le sentiment de particularité, de difficulté ou de différence de l’enfant.

Cas 2 : L1 est une langue majoritaire

Le cas d’enfants dont L1 est la langue majoritaire de la communauté, ce qui est typiquement le cas en Belgique francophone des enfants fréquentant un enseignement par immersion, fait référence à ce qu’on appelle le bilinguisme électif caractéristique de situations où les parents posent le choix délibéré de scolariser leur enfant dans une langue minoritaire[7]. De manière générale, dans ce type de cas, les parents et les professionnels envisagent rarement de supprimer L2 de l’environnement de l’enfant (Marinova-Todd et al., 2016 ; de Valenzuela et al., 2016). Cette situation contraste bien évidemment avec celle décrite dans le point précédent où la suppression… de L1 est quasiment toujours envisagée par les professionnels comme si une hiérarchie était implicitement faite entre ces deux situations et les langues concernées. Pourtant, Paradis et collaborateurs (2021) appellent à une réflexion circonstanciée et un examen individuel de chaque cas avant toute recommandation. Non pas que les enfants présentant un trouble du langage et de la communication fréquentant une classe immersive sont plus ou moins aptes que leurs homologues natifs d’une langue minoritaire à gérer deux langues, mais plutôt que la nécessité de maintenir un bilinguisme est sans doute moins cruciale. Ils engagent donc les parents à réfléchir à leurs motivations en se posant une série de questions leur permettant, en collaboration avec les professionnels, de prendre la meilleure décision. Questions qu’on pourrait, d’ailleurs, se poser dans tout cas d’éducation bilingue (on verra Paradis et al., 2016 p. 315-316) :

- Dans quelle mesure devenir bilingue par le biais de l’immersion est-il essentiel sur un plan personnel pour votre enfant ?

- Est-ce pertinent pour acquérir une langue d’origine ?

- Est-ce pertinent pour communiquer avec la famille proche et/ou élargie ?

- Dans quelle mesure devenir bilingue au sein d’une large communauté est-il essentiel pour votre enfant ?

- Le bilinguisme est-il requis au sein de la communauté d’un point de vue social, éducationnel ou au niveau d’un emploi futur ?

- La fratrie de l’enfant fréquente-t-elle un enseignement immersif ?

- Quelles sont les conséquences logistiques si l’enfant ne fréquente pas cette école en particulier ou ce programme ?

- Dans le cas où l’enfant fréquente effectivement un enseignement immersif est-il positif, enthousiaste et motivé par l’apprentissage d’une L2 ?

- Se sent-il à l’aise dans l’enseignement immersif ?

- Quel investissement en temps, notamment, les parents peuvent-ils consacrer au soutien de leur enfant ?

- Du temps supplémentaire peut-il être dégagé pour des prises en charge spécifiques (notamment logopédiques) ?

- Les parents ont-ils une certaine compétence dans la langue d’enseignement ?

- L’enfant peut-il bénéficier d’une aide ou d’un soutien spécialisé au sein de l’école afin de l’aider à surmonter ses difficultés ?

- Les aides sont-elles uniquement destinées au soutien de L1 ou spécifiques au programme immersif ?

- Les enseignants du programme immersif sont-ils informés, compréhensifs et soutenants face au problème de l’enfant ?

- Quel est le degré de sévérité des troubles du langage et de la communication de l’enfant ?

- Présente-t-il des troubles associés (par exemple : trouble de l’attention et de l’hyperactivité) ?

Les réponses à toutes ces questions et les réflexions qu’elles suscitent permettent de prendre des décisions motivées au cas par cas et d’envisager l’ampleur et la nature de l’aide à apporter à l’enfant.

Que conclure ?

La présence d’un trouble du langage et de la communication chez un enfant ne représente pas un obstacle à une éducation bilingue. La confrontation de l’enfant à deux langues ne représente ni une surcharge cognitive ni un facteur d’aggravation des symptômes linguistiques et non linguistiques.

Le bilinguisme ne modifie pas le profil langagier généralement observé dans le cadre d’un trouble du langage et de la communication. Les forces et les faiblesses sont identiques chez les enfants monolingues et bilingues. D’ailleurs, il est généralement admis que les enfants bilingues présentant des troubles du langage oral ont des difficultés dans les deux langues. La présence d’un trouble développemental du langage en L1 est souvent un bon prédicteur d’un risque similaire en L2. Cependant, dans la mesure du possible, il est toujours souhaitable que l’évaluation des difficultés langagières puisse se faire dans les deux langues, et ce afin de pouvoir déterminer avec certitude qu’elles sont symptomatiques d’un trouble du langage sous-jacent et non le résultat d’un abandon de L1 (principalement dans le cas d’un bilinguisme soustractif, cf. Chapitre 1) ou d’une acquisition incomplète de L2.

La question qui se pose ici n’est donc pas celle de la compétence de l’enfant, mais bien celle de la capacité de notre système éducatif et de notre société à mettre en place les soutiens nécessaires pour permettre aux enfants en difficulté d’évoluer dans un milieu naturellement bilingue.

Bilinguisme précoce et bégaiement

Un autre mythe tenace en matière de trouble du langage oral et de bilinguisme est celui de la propension du bilingue à bégayer plus souvent que le monolingue ; la justification étant, dans l’imaginaire commun, que la pratique de deux langues serait potentiellement génératrice d’un stress qui favoriserait l’apparition du bégaiement.

Définir les concepts

Le bégaiement est un trouble du rythme et de la fluence de la parole. Il apparaît généralement entre deux et quatre ans (Yairi & Ambrose, 2005, 2013). Dans la majorité des cas, il est temporaire et caractéristique d’une phase de développement du langage oral au cours de laquelle l’enfant cherche ses mots, hésite ou encore achoppe sur certains d’entre eux.

On relève plusieurs types de bégaiements caractérisés par des symptômes différents (Van Borsel, 1999) :

- le bégaiement tonique qui se manifeste par une impossibilité d’émettre certaines syllabes d’un mot (la première en général), une forte tension musculaire au niveau des organes de la phonation ainsi que par une forte expulsion d’air afin de terminer le mot problématique (par exemple : p—–orte) ;

- le bégaiement clonique qui se manifeste par une répétition de sons (par exemple : p-p-porte), de mots (par exemple : je-je-je veux jouer) ou de groupes de mots ;

- le bégaiement tonico-clonique qui se manifeste à la fois par des blocages et des répétitions incontrôlables.

Le bégaiement peut également se manifester dans la production de phrases par l’ajout d’interjections (par exemple : bin, heu, je veux heu courir vite).

Le bégaiement est un trouble plurifactoriel (Reilly et al., 2013), dès lors tout comme on parle de bilinguismes, on parlera plutôt de bégaiements. Ses manifestations sont diverses et sa réalité complexe. Rapidement et sans nous étendre sur cette question qui n’est pas notre propos, nous soulignerons les origines neurologiques et génétiques probables du bégaiement. Plus précisément, le cerveau des personnes bègues présente des anomalies structurelles et fonctionnelles se manifestant notamment par une activité anormalement élevée de l’hémisphère cérébral droit lors de la production de la parole bègue (Piérart, 2013).

Dégager le vrai du faux

L’idée reçue et persistante selon laquelle le bilinguisme est source de bégaiement trouve sans doute son origine dans l’article d’Edward Travis et collaborateurs (1937), « The relation of bilingualism to stuttering : a survey in the East Chicago, Indiana, Schools ». Sur un échantillon de 4.827 participants âgés de quatre à dix-sept ans, Travis y rapportait une prévalence de bégaiement de 1,8 % chez les monolingues et de 2,8 % chez les bilingues. Cette étude, bien que très ancienne, a eu, et a toujours, un impact important sur le lien fait entre bilinguisme et bégaiement. Dans un article récent, Gahl (2020) s’emploie à analyser la publication de Travis et plus particulièrement la qualité de la méthodologie utilisée. Nous allons brièvement résumer les conclusions de Gahl afin que le lecteur puisse se faire une idée précise des raisons qui poussent actuellement les chercheurs et les professionnels du bilinguisme à remettre en question les conclusions de Travis :

- les critères de sélection des participants (critères d’inclusion et d’exclusion de l’étude) n’étaient pas clairs. Certains participants bilingues ont, par exemple, été retirés de l’échantillon sans qu’aucune raison méthodologique ne soit fournie ;

- l’objet de l’étude n’était pas uniquement focalisé sur le bégaiement, mais reprenait également une évaluation de l’accent étranger, des substitutions de phonèmes, ou encore de la présence d’un trouble aphasique. Cette diversité d’objets d’étude induit une dispersion dans les observations qui ne se centrent donc pas uniquement sur les symptômes du bégaiement, mais plutôt sur une gamme beaucoup plus vaste de symptômes dont certains ne relèvent pas du bégaiement ;

- le diagnostic précis des troubles de la parole et du langage étudiés (dont le bégaiement) n’était pas posé par un professionnel de la question ; ce qui a sans doute conduit à des diagnostics erronés ;

- les questionnaires portant sur les pratiques linguistiques à la maison proposés aux participants ne contenaient aucune question sur, d’une part, l’âge d’introduction d’une LB dans l’environnement de la personne et, d’autre part, sur le temps d’exposition quotidien à chacune des langues.

Dès lors, avancer sur ces bases, comme le font Travis et collaborateurs, que le bilinguisme précoce est un facteur de risque non négligeable de bégaiement est sans aucun doute très abusif. Par ailleurs, les pourcentages avancés (2,8 % de bilingues bègues contre 1,8 % de monolingues) seraient-ils même corrects, ce qui est remis en cause par une série d’auteurs (Gahl, 2010, mais également, Bijleveld & Estienne, 2014 ; Szmalec, 2013 ou encore Bloodstein & Bernstein-Ratner, 2008), ils occultent les 97,2 % d’enfants bilingues de l’étude qui eux… ne sont pas bègues !

On pourrait donc penser que l’étude de Travis et collaborateurs étant ancienne et scientifiquement discutable, d’autres études méthodologiquement plus robustes ont été menées confirmant ou infirmant les résultats et les conclusions de Travis. On sera surpris de constater qu’il n’en est rien et que les études sur le bégaiement dans le cadre d’une éducation bilingue sont peu nombreuses dans la littérature scientifique. Choo et Smith (2020) ont fait l’exercice de répertorier les recherches pertinentes publiées en la matière dans des revues scientifiques depuis l’article princeps de Travis et collaborateurs. Au terme d’une recherche à partir de mots clés dans les bases de données bibliographiques classiques[8], étaient éligibles : (1) les articles empiriques (2) revus par les pairs portant (3) sur les enfants bègues et (4) les personnes bègues bilingues. Étaient exclus du recensement : les articles (1) non écrits en langue anglaise, (2) portant sur des adultes uniquement et (3) sur des personnes monolingues uniquement. Au total, seulement 50 articles répondaient à l’ensemble des critères.

Choo & Smith (2020) ont analysé en profondeur ces publications et en ont dégagé les constats principaux :

- la définition du bilinguisme est variable d’une étude à l’autre (selon l’âge d’exposition, le nombre d’années d’exposition ou encore le type d’éducation bilingue). Ce point renvoie au Chapitre 1 de cet ouvrage soulignant l’absence de définition unique du bilinguisme. Mais au-delà d’un aspect purement terminologique, cette disparité dans les définitions révèle également la disparité dans les critères de recrutement d’une étude à l’autre rendant les comparaisons difficiles ;

- la variabilité de la prévalence du bégaiement chez les bilingues d’une étude à l’autre et du rapport entre le bégaiement monolingue et le bégaiement bilingue. On notera, par exemple, que Travis et collaborateurs (1937) avancent une prévalence de bégaiement 1,3 à 3,1 fois supérieure chez les bilingues que chez les monolingues alors que McLeod et collaborateurs (2014) rapportent une prévalence identique dans les deux groupes (soit entre 4,7 % et 4,9 %) ;

- comme chez les enfants monolingues, le bégaiement apparaît entre trois et cinq ans ; vers 4,3 ans en moyenne pour Lincoln et collaborateurs (1996) voire un peu plus tard que chez les monolingues vers 4,10 ans pour Howell et collaborateurs (2009). Par ailleurs, chez les bilingues comme chez les monolingues, le trouble est plus fréquent chez les garçons que chez les filles ;

- la majorité des enfants bilingues bègues (entre 70 et 90 % selon les études) ont une histoire familiale de bégaiement ;

- même s’il arrive qu’un enfant bilingue bègue ne bégaie que dans une langue, les résultats des études recensées par Choo et Smith (2020) mettent en évidence que, dans la majorité des cas, les enfants bégaient dans les deux langues ;

- lorsqu’un enfant bilingue bégaie, il ne le fait habituellement pas de la même manière dans les deux langues. Carias et Ingram (2006) relèvent davantage d’insertions d’interjections et de prolongations de sons ou de syllabes dans la langue considérée comme la plus faible ou la langue non dominante alors que le bégaiement dans la langue dominante est caractérisé par des répétitions de sons, de mots ou de groupes de mots.

Les conclusions des études recensées par Choo et Smith (2020) sont plus partagées en ce qui concerne la fréquence du bégaiement dans chacune des langues en fonction de la dominance ainsi que sur la récupération après l’âge de cinq ans.

Sur le premier point, il semble que le bégaiement soit plus fréquent dans la langue dominante que dans la langue non dominante. Dans le cas d’un bilinguisme équilibré, les choses ne sont pas claires, certains auteurs rapportent une fréquence de bégaiement équivalente dans les deux langues, alors que d’autres avancent que, dans 94 % des cas, les bilingues équilibrés bégaient davantage dans une langue que dans l’autre (voir Choo & Smith, 2020 pour une revue à ce sujet).

Au niveau de la persistance du bégaiement au-delà de l’enfance ou de la potentielle récupération, les auteurs sont également partagés. Howell et collaborateurs (2009) rapportent que seulement 25 % des enfants bilingues simultanés présentant un bégaiement durant l’enfance récupèrent contre 55 % d’enfants monolingues et bilingues tardifs confondus. Ces résultats contrastent fortement avec ceux de Mohammadi et collaborateurs (2016) qui rapportent un taux de récupération de 22,7 % chez les bilingues tardifs (introduction d’une L2 après six ans dans l’étude) et de 25 % chez les bilingues simultanés. Ces variations importantes sont une fois de plus attribuées aux particularités méthodologiques des études (on se souviendra des défauts méthodologiques mis en évidence dans l’étude de Travis et collaborateurs qui ont amené Gahl à remettre en cause la validité des résultats avancés par ces auteurs). Ainsi, l’étude d’Howell et collaborateurs (2009), outre le fait qu’elle est principalement basée sur une enquête menée via internet, se caractérise par une grande hétérogénéité des participants. Dans une analyse détaillée de l’article d’Howell et collaborateurs, Bijleveld et Estienne (2014) soulignent que le groupe initial de 794 participants peut être subdivisé en trois groupes bien distincts : (1) des enfants monolingues anglophones, (2) des enfants migrants ayant appris l’anglais L2 vers l’âge de 4-5 ans à l’école et (3) des enfants ayant appris l’anglais et une autre langue dans leur famille. Outre cette hétérogénéité non contrôlée de bilinguismes, l’âge des participants varie de la petite enfance à 80 ans. Il est donc nécessaire de remettre ces résultats en perspective et de les relativiser ; ne serait-ce que parce qu’à 80 ans on ne se situe plus dans une évaluation directe du bilinguisme précoce et que le profil langagier des personnes a pu être modulé par toute une série de facteurs, autres que le bilinguisme, pouvant expliquer la persistance d’un bégaiement.

Que conclure ?

Tout d’abord, les études sur le bégaiement dans le cadre du bilinguisme précoce sont peu nombreuses et de qualité méthodologique variable. Dans ces conditions, il est difficile de porter des conclusions définitives et d’établir avec certitude un lien causal robuste entre le bilinguisme précoce et le bégaiement. Par ailleurs, comme le soulignent Bijleveld et Estienne (2014), ce lien est d’autant plus difficile à établir qu’on ne peut être sûr que le bégaiement ne se serait pas produit si l’enfant avait été monolingue. Cette affirmation peut paraître triviale, mais si on se réfère aux causes du bégaiement évoquées précédemment dans ce chapitre (cf. origines neurologique et génétique), le lecteur admettra qu’elles puissent être communes à l’enfant monolingue et à l’enfant bilingue.

Chaque enfant étant par ailleurs unique, qu’il soit bilingue ou monolingue, il est important de recontextualiser par le biais d’une anamnèse solide l’apparition du bégaiement. Celui-ci étant multifactoriel, il est nécessaire de replacer l’enfant dans un contexte général avant de poser toute conclusion sur l’origine de son bégaiement.

Enfin, comme le soulignent Bijleveld et Estienne (2014) : « Évitons les amalgames. Aucune étude scientifique ne permet jusqu’à présent d’infirmer ou de confirmer une relation de cause à effet entre le fait d’apprendre plusieurs langues et de se mettre à bégayer. Quoiqu’il en soit, le bégaiement ne devrait jamais empêcher un enfant à continuer à s’exprimer en plusieurs langues. Le bégaiement est un trouble de la parole et non de la langue » (p. 210).

- Le projet CATALISE (Bishop et al., 2016, 2017) a pour objectif de faire émerger un consensus dans la terminologie référant aux troubles du langage oral. Il est multidisciplinaire et international. Il se base sur les réponses de 59 professionnels anglophones de l’enfance et de la petite enfance à un questionnaire relatif à la terminologie, aux facteurs de risques, aux causes et aux conséquences des troubles du langage. Pour plus de détails sur le projet, on se réfèrera notamment à la synthèse faite par (Maillart, 2018). ↵

- Les fonctions exécutives correspondent aux capacités nécessaires à une personne pour s’adapter à une situation nouvelle pour laquelle aucune solution toute faite n’existe dans son répertoire d’actions. L’adaptation à une nouvelle situation implique la mobilisation des capacités attentionnelle, d’inhibition des stimulations non pertinentes dans la tâche en cours (les distracteurs) ou encore la mémoire. ↵

- Le terme « matière grise » ou « substance grise » est utilisé pour faire référence aux régions du cerveau contenant les corps cellulaires des neurones. Le terme « matière blanche » ou « substance blanche » fait lui référence aux régions cérébrales contenant les axones (prolongement des corps cellulaires) en raison de l’allure blanche de la gaine de protection qui les entoure. ↵

- “Some children may have language needs in the classroom because their first or home language is not the language used in the classroom, and they have had insufficient exposure to the language of instruction to be fully fluent in English. This should not be regarded as language disorder, unless there is evidence that the child also has difficulties in the home language.” ↵

- limited capacity hypothesis. ↵

- Cumulative effects hypothesis ou CEH. ↵

- Nous soulignons le fait que, dans ce cas, L2 est une langue minoritaire dans la communauté par le fait qu’elle n’est pas pratiquée de manière régulière par la communauté. Ce qui fait la différence avec le bilinguisme non-électif présenté ci-dessus, c’est que dans le cas d’un bilinguisme électif, la langue de scolarisation (L2) est d’emblée une langue considérée comme prestigieuse et utile par les parents et la communauté à laquelle ils appartiennent. ↵

- PubMed, PubMed Central, Medline, Scopus, Science Direct, Google Scholar et ERIC. ↵